種類豊富な補聴器。選び方のコツ、教えます!【第1回】

補聴器の装用を検討した時にまず行うことは、耳鼻咽喉科や補聴器専門店に相談して聴力を測定してもらうこと。

その次に、聴力測定の結果に合わせて補聴器を選びます(詳しくは初めて補聴器をお使いになる方へのアドバイスをご覧ください)。

しかし、補聴器は数多くのメーカーから様々な種類が発売されており、どのように選べば良いのか悩む方が非常に多くいらっしゃいます。

そこで今回、補聴器の選び方のコツについて簡単にお伝えします。

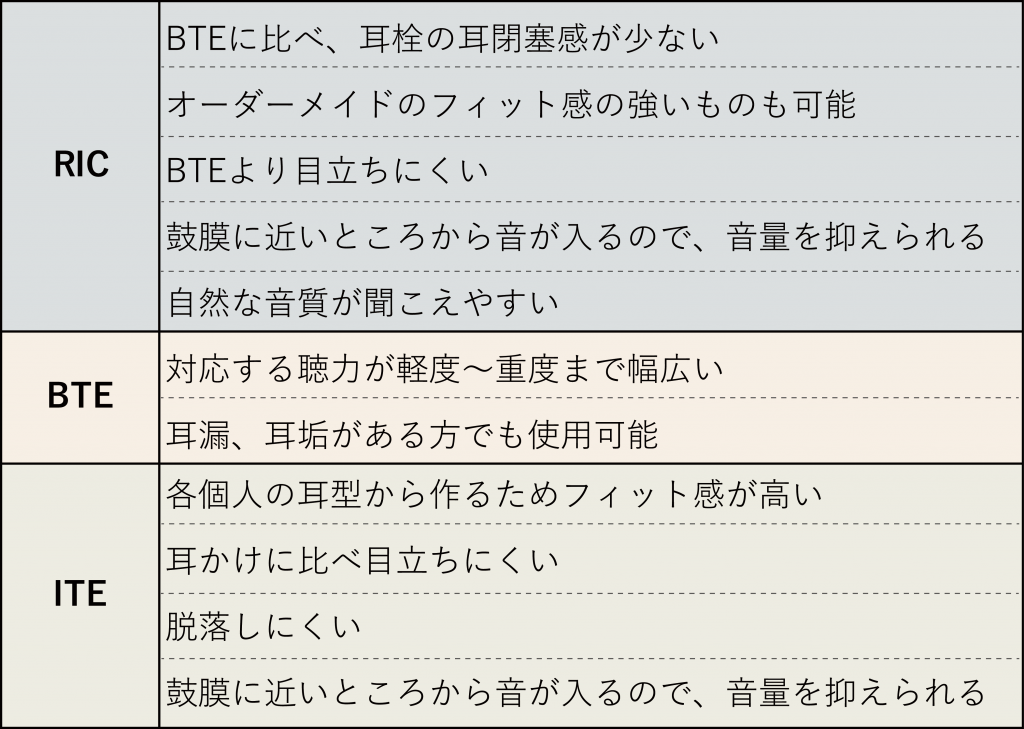

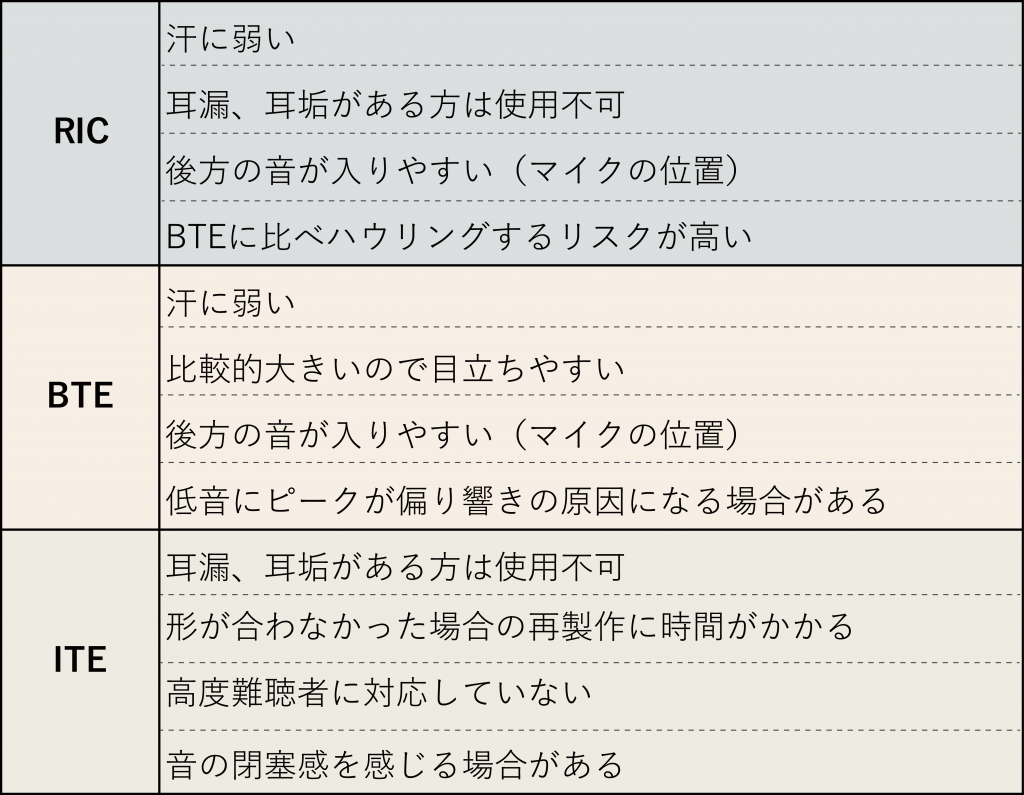

①補聴器の種類を知る

まずは補聴器の形にいくつか種類があることを知りましょう。ほとんどの補聴器メーカーから、大きく分けて3つのタイプの補聴器が販売されています。それぞれどのような特徴があるのか見ていきましょう。

耳かけ型

- RICタイプ

耳にかけるチューブ部分が細いので、前や横から見ても補聴器を着けてることにほとんど気づかれません。

チューブの先端に音を出す「レシーバ」という機能があります。これにより、通常、BTEやITEタイプはレシーバが補聴器の中に入っているため、補聴器が出せる音のレベルに聴力が対応できなくなると買い替える必要が出てきます。しかしRICタイプなら、チューブ部分だけ購入して使い続けることが可能なので、長く使い続けられる安心感があります。

また、レシーバが補聴器に入っていない(チューブとして外に出ている)ので補聴器本体がその分小さくなり、見えにくさという点でも優れています。

- BTEタイプ

耳にかけるフック部分が固定されているので、安定して着けることができます。

また、RICやITEタイプに比べてボディがやや大きいので、耳にかけている状態でも音量ボタンを探しやすく使い勝手に優れています。ボディが大きいだけに音を出すパワーも強いので、高度難聴や重度難聴の方にもおすすめです。

耳あな型

- ITEタイプ

耳の型を取って作る、オーダーメイドタイプの補聴器。自分の耳の形に合わせて作られるのでフィット感が抜群です。

補聴器は耳にかけずに耳の穴に入れるので、マスクやメガネなど他に耳にかける物を邪魔しません。最近では、ワイヤレスイヤホンによく似た外観も多いので、機能性に加えてファッション性が高いこともポイントです。

②補聴器の形を選ぶ

ご自身の聴力に加え、お好みに合わせて補聴器の形を選びます。

どちらの形状にも利点と欠点がありますので、総合的に考えた上でご自身に一番合うスタイルを選びましょう。

③プラットフォームを選ぶ

補聴器の形状を決めたら、次はプラットフォーム(補聴器の基本的な性能)を選びます。

フォナックでは数種類のプラットフォームをご用意しており、2022年5月現在で最新のプラットフォームはパラダイスになります。

今回は代表的な2つのプラットフォームについてご紹介します。

パラダイス シリーズ(2020年12月登場)

製品タイプ:

製品タイプ:

- 耳かけ型RICタイプ「オーデオ パラダイス」

- 耳かけ型BTEタイプ「ナイーダ パラダイス」(パワータイプ)

音質にこだわったシリーズ。モーションセンサーを兼ねたハイブリッド型チップを採用し、マーベル シリーズよりも2倍の処理能力を持っています。騒音下でのことばの聞き取りだけでなく、家の中で少し離れた場所からの小さいことばの聞き取りも聞き取りやすくする設計になっています。Bluetooth接続は同時待受2台、ペアリング登録数8台可能で、もちろんハンズフリー通話も行えます。新チップにより、新たなアルゴリズムを採用し、従来よりも「自然な聞こえ」を実現しています。

マーベル シリーズ(2019年6月登場)

製品タイプ:

製品タイプ:

- 耳かけ型RICタイプ「オーデオ マーベル」

- 耳かけ型BTEタイプ「ボレロ マーベル」「ナイーダ マーベル」(パワータイプ)「スカイ マーベル」(お子さま向け)

- 耳あな型ITEタイプ「バート マーベル」

すべての製品タイプでモバイル機器とダイレクト接続できるシリーズ。従来必要であった中継器を不要とし、補聴器とモバイル機器がダイレクトにペアリングできます。同時待受は1台のみですが、ハンズフリー通話ができるユーザーフレンドリーなプラットフォームです。

④クラスを選ぶ

フォナックでは4つのクラスをご用意しています。どんなシーンで使いたいか、それが決まれば必要な機能とクラスが見えてきます。

クラスによって「チャンネル数(ch)」が異なるほか、特長を簡単にお伝えすると次のようになります。

- 90クラス(20ch) 独自機能を多数搭載

- 70クラス(16ch) バランスのよい機能・価格

- 50クラス(12ch) 基本機能が充実

- 30クラス(8ch) 厳選機能で手頃な価格帯

続きは「選び方のコツ、教えます!」第2回でご紹介します。

次回もお楽しみに!

シェア

シェア

ポスト

ポスト

送る

送る