障害者総合支援法による補装具費支給制度 – 2024年4月改正と制度まとめ

2024年3月29日に障害者総合支援法 補装具費の支給基準が改正されました。

令和6年3月29日厚生労働省告示第528 号、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準改正に伴い、新たな総合支援法改定購入基準額および修理基準額が令和6年4月1日から適用されています。

今回の記事では障害者総合支援法についての簡単なまとめと、改正後の購入基準価格をご紹介します。

※改正後の価格については以下「利用者負担」の項目をご覧ください

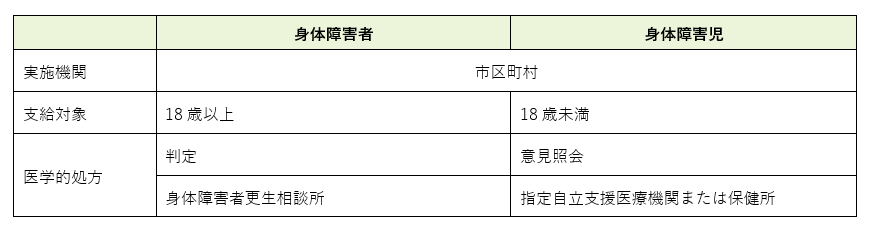

● 支給対象

障害者総合支援法により、聴覚障害程度等級のいずれかに該当した場合は補聴器購入の援助が受けられます。

| 対象となる方 | ・身体障害者手帳所持者 |

| 対象とならない方 | ・一定所得以上の方(本人または世帯員のうち、市町村民税所得割合額の最多納税者の納税額が46万円以上の方)

・他法に基づいて補聴器の給付などが受けられる方 |

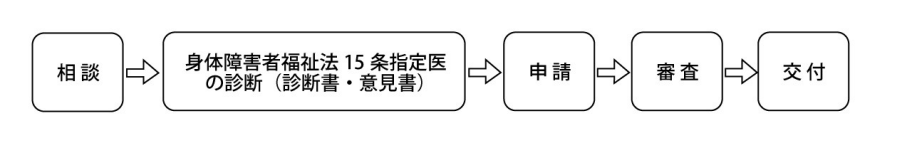

・手帳申請から交付までの流れ

● 利用者負担

申請者は原則として補装具の購入または修理に要する必要額の1割を負担します(所得に応じて月額負担上限額あり)。

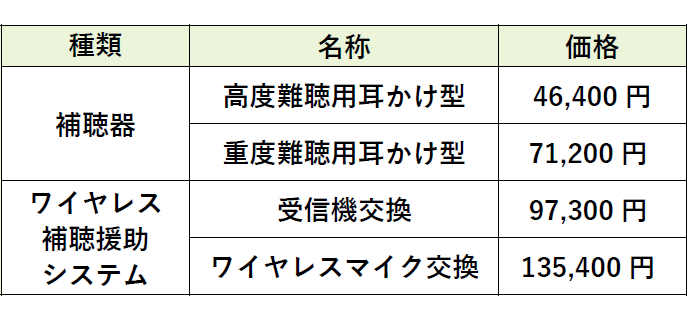

令和6年3月29日厚生労働省告示第528号、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準改定に伴い、以下の総合支援法改定購入基準額が令和6年4月1日から適用されています。

・障害者総合支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定に関する基準(抜粋)

購入基準価格表

補装具費支給事務局の取扱いについては、原則として厚生労働省の「補装具費支給事務取扱指針」に基づいて行われます。

また、区市町村は補装具の支給を行うかどうか決定するにあたり、必要に応じて更生相談所等に判定依頼または意見照会を行います。

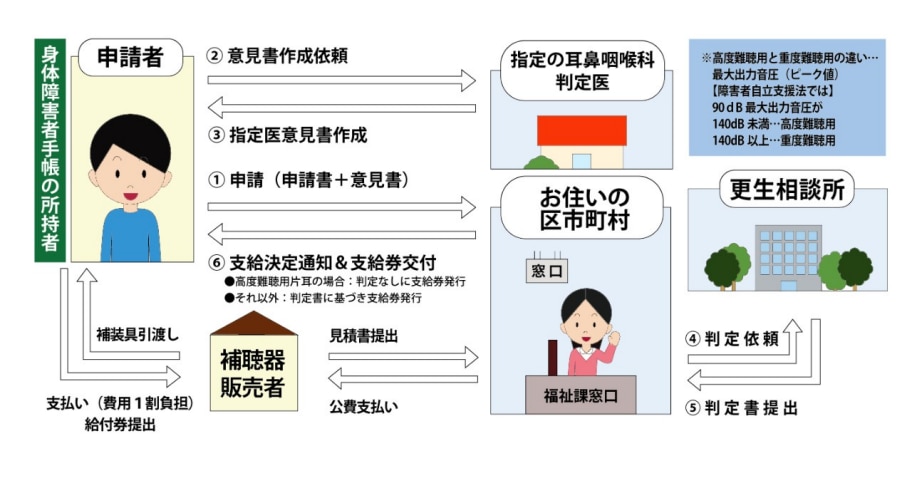

● 書類判定の主な流れ

下図は18歳以上の場合の一例です。区市町村によって申請方法が異なりますので詳しくはお住いの区市町村の担当窓口にご相談ください。

● 区市町村の役割

区市町村は、補装具費の支給申請に対し適切に対応できるよう、補装具の種目・名称・型式・基本構造などについて十分把握するとともに、申請者が適切な補装具業者を選定するにあたり必要となる情報の提供に努めることになっています。

● 更生相談所の役割

更生相談所は、補装具費支給制度における技術的中枢機関・区市町村などの支援機関として、区市町村担当職員や補装具費支給意見書作成医師、補装具業者に対して研修を行っています。また、補装具に関する新しい情報の把握に努め、区市町村および補装具業者と情報の共有を図る役割を担っています。

● 区市町村と医師・身体障害者福祉司などの専門職員および補装具業者の連携

区市町村は、補装具費の支給にあたり、医師・身体障害者福祉司などの専門職員および補装具業者との連携を図りながら、身体障害者・身体障害児の身体状況・性別・年齢・職業・教育・生活環境などのさまざまな条件を考慮することになっています。

※「補装具費支給事務取扱指針」より

● 差額自己負担の取扱い

補装具費支給の必要性を認める補装具について、その種目、名称、型式、基本構造等は支給要件を満たすものであるが、使用者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより基準額を超えてしまう場合は、基準額との差額を本人が負担することで支給対象として認められます。

※運用は各自治体によります

● 障害者総合支援法対応のフォナック製品

フォナックでは、障害者総合支援法に対応する製品として、お子さま向けの「フォナック スカイ」補聴器と、幅広い年代の方にお使いいただける「フォナック ナイーダ」補聴器、そして補聴援助システム「ロジャー」をご用意しています。

詳しくはフォナック補聴器のホームページまたは以下関連リンクに掲載の、障害者総合支援法カタログをご覧ください。

【関連リンク】

シェア

シェア

ポスト

ポスト

送る

送る